珊瑚樹の

実に公園の

隅光る

斉藤静枝

あを

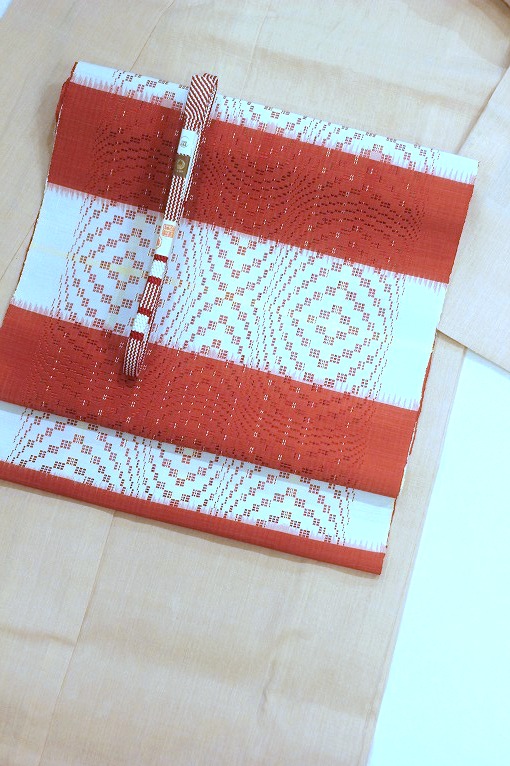

【本場結城紬/高機】

無地織

淡い珊瑚色

本品は高機(手織り)で織られた本場結城紬です。 きものsalon春夏号の特集/浅田真央さんのきもの修行「結城紬、で浅田真央さんにお召いただきました現品です。 無地織ですがご存知のように真綿糸を染めて織り上げる結城紬は紬糸特有の糸の太細から生まれる一本一本の色の濃淡が、無地と言い切ってしまうことの出来ないニュアンスを醸し出します。 本品は淡い珊瑚色なのですが、一日の内でも虹色にも見えたり、やや一斤染がかって見えもします。

繰り返しになりますが、本場結城紬の手で紡がれた真綿糸は均一な太さではありません。 糸の太い、細いは同じ珊瑚色で染める訳ですが、一本一本の糸の染料を含む量で濃さが微妙に異なります。 その異なりがこの無地織物を単なる無地ではなく、ニュアンスのある、無地感覚に見せています。 無地織と記してますが、実際の表情は「無地」と言ってしまうには申し訳ないほどの質感、いわゆるモヤ感(靄感)があります。 真綿糸特有の表情なのですが、霞がかかったような珊瑚色はモヤ感が殊の外美しく見えます。 水彩画などの「色のかすれ」のように美しいのです。 色にも個人個人好みが有ることは承知の上で申し上げますが、揺らぎにもみえる靄感、珊瑚色の名の通りの色のニュアンスは私たち日本人の琴線に触れる何か、があるように思います。

本場結城紬の定義は主に結城市や小山市で織られる「経糸/緯糸共に手紡ぎの真綿糸を用いて地機(いざり機)、高機で織られた平織の紬織物、他に経糸に手つむぎの真綿糸、緯糸に真綿の撚糸を用いて地機(いざり機)、高機で織られた縮織物(ちぢみおりもの)です。それらの本場結城紬の中で ”重要無形文化財に指定の指定されるもの” は経糸/緯糸ともに手紡ぎ真綿糸の無撚糸(撚りのない糸)を使用し、絣ものは“手括り”で地機(いざり機)で織られた平織りを指します。 つまり“本場結城紬”のすべてが重要無形文化財に指定される要件を備えている訳ではありません。 平織よりも更に手の掛かる縮み織も重要無形文化財指定ではないのです。(石下結城は広義では結城紬ですが、「本場結城紬」には含まれません。)

まるで蚕の恵である繭が「ひと」の「手」によって真綿糸につくられ、またその「ひと」の「手」によって紬織物と言う形でやわらかな繭に戻るかのよう。 それゆえなのか、その表情は自然の趣に溢れ、また素朴でありながらも単なる紬織物とは異なる印象を見せてくれる。 実はそれそこが本場結城紬の固有の個性であり、まさに本場結城紬と言える所以なのです。 私の狭い見識において繭から引き出された糸が織り上げられてまた繭に戻るような印象を保った紬織物を他に知りません。

本場結城紬については折々に申し上げるのですが、いわゆる地機と言えどもその品質は様々です。 言うまでもなく高機と言えども一反一反品質に差があります。 百細工とひとくちに言えどもその絣の美しさ/出来栄えも様々です。 それはこちら高機についても同様です。 こちらに掲載いたしました本場結城紬は糸に拘り、糸質に徹底的に拘り、納得のゆく色に拘り、靄感に拘り、と、つまり、すべてに拘り織り上げられた本場結城紬です。 触れていて感じるのは素朴なテイストと言えばそうだけれど、素朴なだけに留まるものではない…、 即ちその色目、靄感、質感は想像を遥かに超える「極上」想わせてくれます。 結城紬に洗練とか、都会的な、とかの印象を期待することは出来ないかも知れません。 でもこちら、極めて洗練された印象、垢抜けた印象を想わせる美しい朱鷺色の無地なのです。 適わせる帯で余所行き感を出したり、カジュアルを極めたり、様々なお洒落をお愉しみいただけます。

※関美穂子さんの型絵染「野菜」澤村佳世さんの手織経浮花織を合わせてみました。

| 商品番号 |

INS-HUT-6300 |

| 商品名 |

本場結城紬/高機・無地織 きものsalon掲載現品 |

| 品質 |

絹100% |

| 価格 |

¥370,000(表地のみ仕立て無し/税込)

¥412,000(単衣仕立/居敷当付き/税込)

¥424,000(袷仕立上げ/胴裏・八掛/税込)

※一級和裁士による手縫い。

※お仕立てに要する日数はご注文確定後

約3週間~25日戴いております。

|

| 巾/ 長さ |

1尺※約38cm程/ 12,5m程 |

|